MATERIE IM WANDEL

7,5/10

© 2024 WTFilms

© 2024 WTFilms

LAND / JAHR: FRANKREICH, BELGIEN 2024

REGIE: THIBAULT EMIN

DREHBUCH: THIBAULT EMIN, ALICE BUTARD & EMMA SANDONA

CAST: MATTHIEU SAMPEUR, ÉDITH PROUST, LIKA MINAMOTO U. A.

LÄNGE: 1 STD 40 MIN

Filme wie dieser sind der Grund, warum ich Events wie das Slash Filmfestival oder das deutsche Fantasy Filmfest (an welchem ich selbst noch nie war, dessen Programm sich aber mit dem Wiener Pendant überschneidet) so liebe. Um es mit den Worten des oft zitierten Forrest Gump zu sagen: Mehr noch als anderswo hat man es hier mit einer gut gefüllten Schachtel unterschiedlichster Pralinen zu tun, deren Geschmack sich erst offenbart, wenn man reingebissen hat. Denn im Genre des Phantastischen muss man den Schritt ins Unbekannte wagen. Jenseits dieser Schwelle gibt es Welten, die es real nicht gibt, die unserer Welt zukünftig ähneln könnten und in einen narrativen Kontext bringen, was wir uns in unserem präfrontalen Kortex alles ausdenken. Dabei gelingt es immer wieder, scheinbar festgefahrene Themenkreise wie das Ende der Welt, Vampire oder Zombie-Pandemien aus ihrem klischeebehafteten Dämmerschlaf zu holen. Neue Vibes braucht diese Art Kunst schließlich immer wieder.

Hier, im Filmcasino in Wien, können Pioniere, Debütanten und völlig autarke kreative Köpfe ihre Erstlingswerke präsentieren oder – ungeachtet des Zaumzeuges eines durch Marketingzwecke eingeschränkten Studios – Nischiges und höchst Sonderbares, Groteskes und Fürchterliches auf das interessierte Fanpublikum loslassen. Eines dieser Highlights auf der Reise in unmögliche und inspirierende Welten ist Else, ein Endzeitdrama der so gut wie gar nicht herkömmlichen Art, wobei sehr wohl erwähnt werden muss, dass der Umstand eines unkontrollierbaren Virus zumindest etwas ist, was der Film vielleicht mit anderen dieser Art gemeinsam haben könnte. Diese Seuche oder was immer das ist scheint zumindest höchst ansteckend, und aus diesem Grund lässt ein Lockdown ein junges Liebespaar in ihren vier Wänden verweilen – genauer gesagt sucht die quirlige Cassandra ihre Partybekanntschaft Anx auf, ein eher introvertierter Einzelgänger, der sich in der Wohnung seiner an Krebs verstorbenen Mutter verbarrikadiert hat. Beide biegen die Tage mehr recht als schlecht hin, doch dass sich bei dieser Katastrophe die Gefahr im Draußen bannen lässt, ist eine Illusion. Und das ist das Ungewöhnliche und regelrecht Absurde und kaum Vorstellbare in Else: irgendetwas auf diesem unserem Planeten bringt Materie dazu, miteinander zu verschmelzen. Dazu zählt der menschliche Körper, und je länger dieser mit den Gegenständen um ihn herum in Berührung verharrt, umso mehr gehen diese in den atmenden Organismus über. Der Mensch wird zur Wand, zum Lacken oder zum Tisch. Alles, was greifbar ist, greift ineinander, in mehreren Phasen – diesem Dilemma lässt sich nur entgehen, wenn man stets die Position wechselt. Eine Challenge, die keiner auf Dauer bestehen kann. Und so kommt, wie es kommen muss: Leblose Materie wird zum lebenden Organismus und umgekehrt. Wie Filmemacher und Virtuose Thibault Emin dieses Szenario auf die Leinwand bringt, ist ein immersives, eigenwilliges, doch letztlich atemberaubendes Erlebnis.

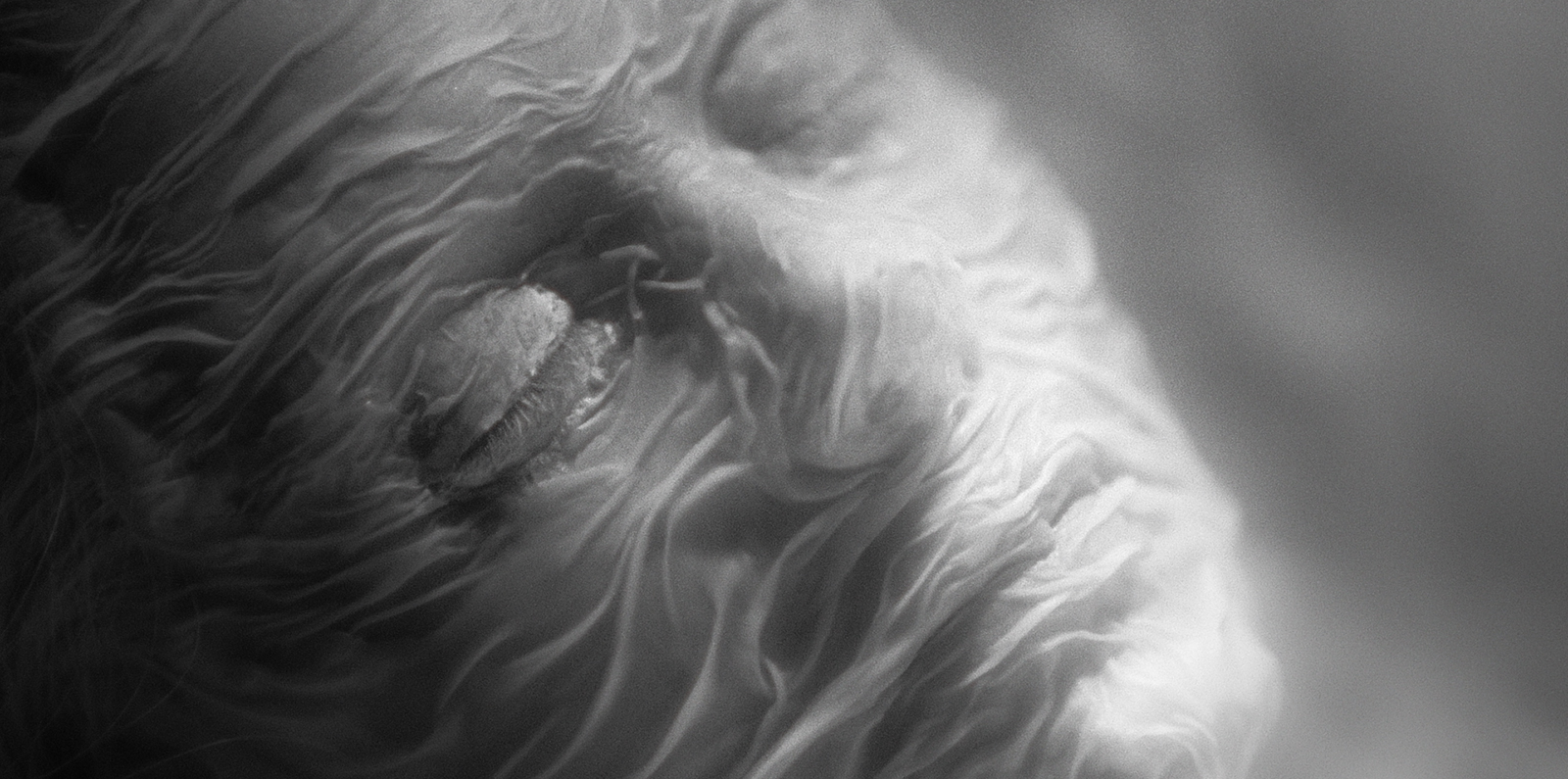

Kein anderer Film hat im Rahmen des Festivals meine Neugier so geweckt wie dieser – wie lässt sich ein solcher metamorpher Wahnsinn ohne Millionenbudget und großem Studio im Rücken umsetzen? Zu welchen Mitteln greift Regisseur Emin? Letztes Jahr hatte eine ähnlich gelagerte Endzeitvision seine Premiere – und zwar Animalia. Hier war es nicht tote Materie, sondern die Tierwelt, die ihre Gene mit jenen der Menschen vermischt hat. Herausgekommen sind diverse Hybride, formschön, elegant und mit hohem computertechnischem Aufwand umgesetzt. Effekte, die Wētā oder ILM wohl nicht besser hinbekommen hätten. In Else sind ganz andere Innovationen am Start. Vor allem Bodypainting und Make-up sind eine Sache, die andere findet ihre Umsetzung sehr wohl auch in animierten Bildern. Beides gemeinsam macht die Katastrophe immens greifbar. Doch das ist nicht alles: Während vor der ersten Phase der Verschmelzung die Welt noch in Farbe erscheint, ändert sich dies in Phase Zwei und Drei, Emin filmt nun in Schwarzweiß und lässt dadurch die Begrifflichkeit einer Welt, wie wir sie kennen, noch mehr verschwinden und verschwimmen. Bei Betrachtung der ersten halben Stunde des Films lässt sich niemals ausmalen, was letztlich folgen oder welches Ausmaß dieser Paradigmenwechsel erreichen wird. Den Wandel der Materie in dieses irgendetwas – eben Else – in einen einzigen, großen Organismus aus allem, was sich greifen lässt, beschreibt das surreal-abstrakte Drama wie eine Symphonie – das Bemerkenswerteste ist das dabei Zurückdrängen des kognitiven Bewusstseins, um instinktivem Empfinden Platz zu machen. Letztlich könnte die Wandlung einen Planeten neu gebären, der dem aus Stanislaw Lems Solaris gleicht. Einem komplexen himmelskörpergroßen, kollektiven Bewusstsein.

Diese Was wäre wenn-Idee auch wirklich umgesetzt zu haben, und zwar so, dass sie nicht lächerlich oder bemüht wirkt, sondern aus einem souveränen Selbstbewusstsein und einer Vision heraus entstanden ist, dafür gebührt Thibault Emin größer Respekt. Mit diesem Debüt hat der Franzose etwas Verblüffendes geschaffen, andererseits aber auch etwas, worauf man sich einlassen muss. Ein inspirierendes Werk, neuartig und pioniergeistig.