DRACHENZÄHMEN ZU LEICHT GEMACHT

4/10

© 2024 Netflix Inc.

© 2024 Netflix Inc.

LAND / JAHR: USA 2024

REGIE: JUAN CARLOS FRESNADILLO

DREHBUCH: DAN MAZEAU

CAST: MILLIE BOBBY BROWN, SHOHREH AGHDASHLOO, RAY WINSTONE, ANGELA BASSETT, NICK ROBINSON, ROBIN WRIGHT, MILO TWOMEY, BROOKE CARTER, NICOLE JOSEPH, ULLI ACKERMANN U. A.

LÄNGE: 1 STD 48 MIN

Der gute alte Nibelungen-Recke Siegfried soll dem Drachen Fafnir sein Schwert Gram – wahrscheinlich rücklings liegend, während die Bestie über ihn kam – ins Herz gestochen haben. So geht Drachentöten, meint die Legende. Als Dank dafür konnte der Muskelberg im unverwundbar machenden Blut des Drachen baden. An dieser Stelle sei vermerkt: Doofes Lindenblatt. Denn oft sind es Kleinigkeiten wie diese, die einen Rattenschwanz an Problemen nach sich ziehen. Als sprichwörtliches Lindenblatt lässt sich auch das Skript zum verheißungsvollen Fantasy-Event Damsel bezeichnen. Es klebt feuchtnass auf den Schultern einer beeindruckend ehrgeizigen Milly Bobby-Brown, der vermutlich von Anfang an klar war, dass der Plot wenig taugt, sie aber nicht verantwortlich dafür sein mochte, an den Mängeln des Filmes beigetragen zu haben.

Trotz Lindenblatt bietet die Stranger Things-Ikone eine ganze Bandbreite an schmerzgeplagten Lauten, angefangen vom verzweifelt-überraschten Kreischen nach dem Plumpsen in die Grube bis hin zum Zähnezusammenbeissen bei Brandwunden zweiten Grades, denn das Feuer des Drachen ist heiß wie eine Esse. Alles schmilzt unter dieser Intensität, da hat Prinzessin Elodie noch einmal Glück gehabt. Dieses Glück, das wird sie immer wieder haben, direkt lästig wird die Gunst des Schicksals, man möchte es loswerden, und vielleicht will Bobby Brown genau das: Nicht immer den Vorteil genießen, sondern auch mal mit dem Nachteil leben. Studios wie Netflix und überhaupt das kapitalistische Hollywood packt die panische Angst dabei, ihr Publikum zu überraschen. Man weiß schließlich nicht, wie es darauf reagieren würde, wären die Erwartungen mal konterkariert. In Damsel – die Bezeichnung für ein zart besaitetes Fräulein – weiß Prinzessin Elodie zumindest, wie man eine Axt schwingt. Sie ist also eine von jenen Jung-Adeligen, die nicht mehr dem Hofzeremoniell folgen, sondern ihren eigenen Kopf durchsetzen möchten. Elodie hat Muckis und Schneid, das sind schon mal gute Voraussetzungen, um einer Verheiratung mit einem weitaus wohlhabenderen Herrscherhaus zuzustimmen, ohne die Befürchtung haben zu müssen, sich vom Patriarchat im Folgenden unterworfen zu sehen.

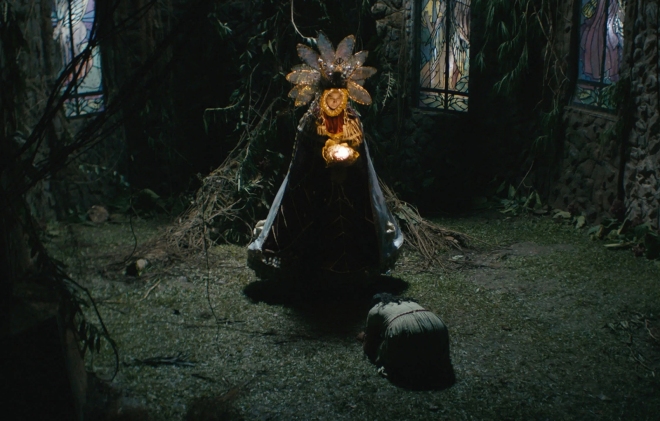

Selbst nach den ersten Minuten des Films müssten andere bereits die Lunte riechen, die hier entzündet wurde: Warum nur sollte sich ein Königreich, das alles hat, mit einem anderen zusammentun, dass außer einer Braut nichts bietet? Den Argwohn allerdings lassen alle außen vor, und es verwundert nicht mal, wenn der Prinzgemahl ganz offensichtlich zum Polygamisten neigt. Irritierende Prämissen für einen Film, an dem erstaunlich viele Kompromisse die Runde machen, die einen auf allen Kanälen herausposaunten, knackigen Survivaltrip so sehr aufweichen, dass selbst Chantal im Märchenland einem Drachen die Leviten lesen hätte können. Und vielleicht tut sie das auch, im besagten Film – wissen werde ich es nie, da das Fack Ju Göthe Spin-Off nicht auf meiner Watchlist steht. Da war mir Damsel schon lieber, allein deswegen, weil ich an Filmen, von denen ich weiß, es sind Drachen mit im Spiel, einfach nicht vorbeigehen kann. Und zugegeben: Dieser hier kann zumindest damit punkten, aus liebevollem Enthusiasmus für feuerspeiende Kreaturen heraus entworfen worden zu sein. Viel Schnickschnack trägt das Biest, und seit Drachenzähmen leicht gemacht sollte man eher mal den Dialog suchen, bevor man das Schwert schwingt, denn Drachen sind klug – zwar gierig, aber sie lassen mit sich reden. Ausnahme: Bilbo Beutlin und Smaug, da herrschte wohl eher ein kalter Krieg, bevor es glühend heiß wurde. Bei Damsel sind das Duo Drache und Millie Bobby Brown noch das Beste an einem Film, der es seiner Heldin viel zu leicht macht. Das Unerhörteste jedoch ist die völlige Ignoranz hinsichtlich dessen, was Drachen so auf ihrer Habenseite wissen. So sehr unter Wert verkauft wurde selten einer. Kenner solcher Wesen schlagen die Hände über dem Kopf zusammen. Kenner physischer Muskelkraft tun das ebenso. Mit dermaßen aufgeweichten Parametern und einer später völlig obskuren und zweifelhaften Moralvorstellung des Guten dem Bösen gegenüber bleibt nur ein nährstoffarmes Drachenfutter für zwischendurch, serviert von einer in die Vollen gehenden Milly Bobby Brown, deren Schmerzempfinden man gerne selbst haben möchte, um durchs Leben zu gehen. Denn das ist nicht minder hart, als mit einem Drachen zu kämpfen, sagt der Film.

© 2023 Amazon Studios

© 2023 Amazon Studios

© 2022 Leonine

© 2022 Leonine