AM LAGERFEUER MIT DEM KOPFJÄGER

6/10

© 2025 20th Century Fox / Disney

© 2025 20th Century Fox / Disney

LAND / JAHR: USA 2025

REGIE: DAN TRACHTENBERG

DREHBUCH: PATRICK AISON

KAMERA: JEFF CUTTER

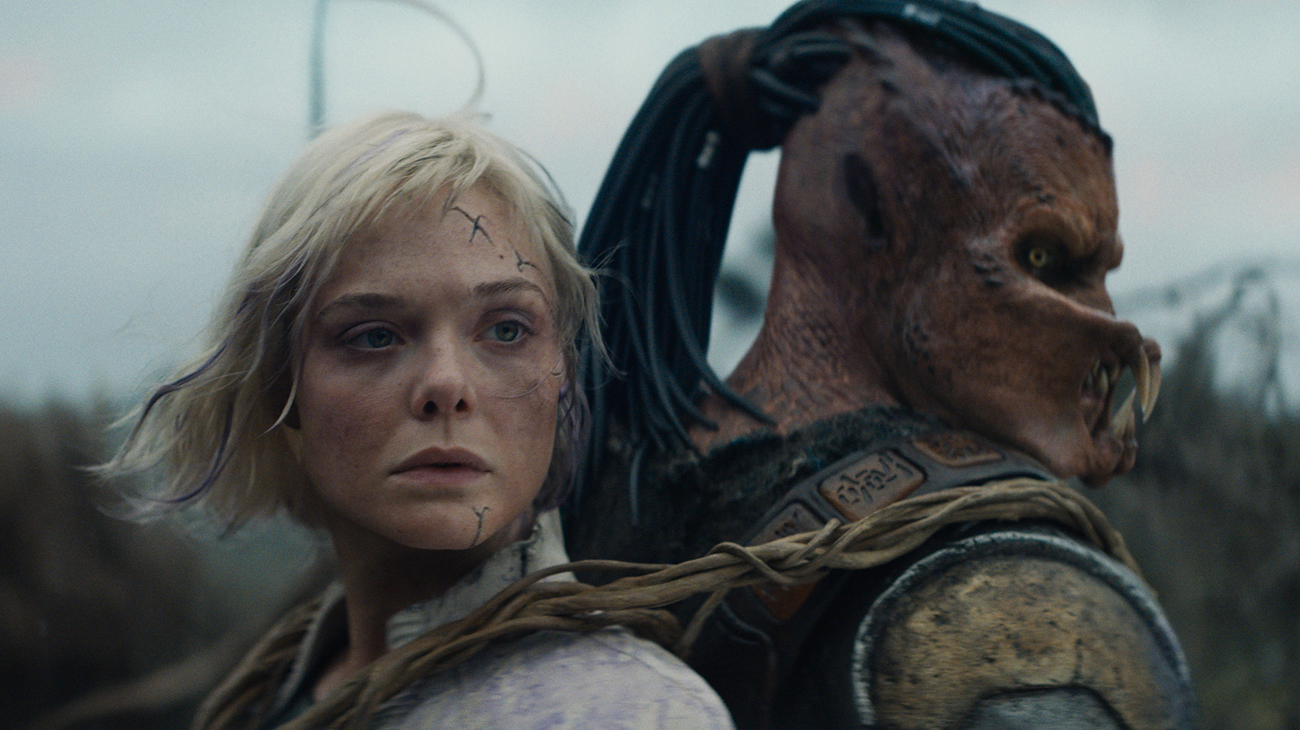

CAST: DIMITRIUS SCHUSTER-KOLOAMATANGI, ELLE FANNING, REUBEN DE JONG, MIKE HOMIK, ROHINAL NARAYAN, CAMERON BROWN, ALISON WRIGHT, THE DUFFER BROTHERS U. A.

LÄNGE: 1 STD 47 MIN

Disney spürt man überall. Am stärksten bei Themen, die nicht dafür gemacht sind, den Kindern vor dem Schlafengehen als Betthupferl zu dienen. Disney will aber, das sich im Grunde alles, worüber es das Sagen hat, ein bisschen nach Betthupferl anfühlt. Predator: Badlands, jüngste Erweiterung des Franchise, das diesmal auch hochoffiziell mit dem Alien-Universum kokettiert, ist so, als würde man den beinhart agierenden Arnold Schwarzenegger in seiner Rolle als T1000 aus James Camerons Klassiker nunmehr als Kindergarten Cop einsetzen. Zumindest als unfreiwillige, pädagogisch dann doch wertvolle Aufsicht über jenen Dreikäsehoch, der als Sprössling von Sarah Connor im Endeffekt zu Nannys Nemesis werden könnte.

Der moralische Kompass eines Aliens

Tut mir leid, Predator. Wenigstens darfst du aber diesmal zum Lokalaugenschein einladen, zum Wohngespräch mit deinem Publikum, denn zum allerersten Mal seit 1987 gewährt das wirklich nicht schönste Alien des Universums einen Einblick ins Privatleben einer Yautja-Familie, die auf Yautja Prime ihre wenig zimperlichen Rituale zugunsten der Tradition genüsslich praktizieren, ohne sie zu hinterfragen. Was wir wissen: Der Yautja ist, wie der Titel schon sagt, ein Jäger, ein Trophäensammler, ein gnadenloser Bursche (es gibt, so wie ich das sehe, nur männliche Exemplare – oder gar kein Geschlecht?) mit einem moralischen Kompass ohne Pole, der wirr um sich schlägt und für Erdlinge wohl kaum verstanden werden kann. Schließlich spielten bislang Faktoren wie Achtsamkeit, Respekt vor allem Lebenden und sowas wie Humanismus überhaupt keine Rolle. Disney will aber das Gute, das wissen wir. Das moralisch Integre, Aufgeräumte, Ehrbare. Auch der Predator soll und muss ehrbar werden. Am leichtesten lässt sich das bewerkstelligen, wenn dieses Exemplar in Predator: Badlands zum Opfer seiner eigenen Familienphilosophie wird.

Ökotrip für Hartgesottene

Als schwächstes Glied der Kette wird Dek zwar von seinem älteren Bruder beschützt, doch der mächtige Patriarch hat dann doch noch das letzte Wort. Und während sich in geradezu unvorstellbarer Selbstlosigkeit der Bruder unters Messer des Vaters wirft, gelingt dem jüngeren Taugenichts die Flucht per Raumschiff auf einen lebensfeindlichen Nachbarplaneten, dessen toxische und gefährliche Fauna und Flora jedes noch so erdenkliche Habitat auf unserem Planeten zum unkrautfreien Schrebergarten erklärt. Genna heisst jener Ort, an welchem nur nachhaltige Ökotouristen mit Hang zum Suizid ihre Reise buchen. Eines der mächtigsten und unmöglich zu tötenden Kreaturen sollen hier lauern, der sogenannte Kalisk, ein Muskelpaket von Monster, stark wie King Kong, unverwüstlich wie eine Kakerlake, weil gesegnet mit einem genetischen Reperaturmechanismus, der Wunden in Windeseile wieder schließt. Dek will es aber dennoch wissen – und schaffen, was niemand zuvor geschafft hat. Bevor es aber überhaupt so weit kommt, gibt sich der Rest des Planeten ausgeschlafen genug, um sich dieser landfremden Kreatur mit ganzer Bandbreite in den Weg zu stellen.

Als gäbe es ihn wirklich

Alle, die ans Creature Design ihr Herz verloren haben, dürfen sich Predator: Badlands nicht entgehen lassen. Ich sage es an dieser Stelle ganz offen: Mein Traumjob wäre es nach wie vor, in die Fußstapfen eines Phil Tippet, Dennis Muren oder Stan Winston zu treten, doch hierzulande in Österreich kann man mit dem Erschaffen von Kreaturen aller Art herzlich wenig erreichen. Es muss dann wohl genügen, einfach zuzusehen, was andere entworfen haben – und zugegeben, man kann sich selbst hier, in Trachtenbergs Bestiarium ferner Planeten, kaum an all dieser kuriosen Biomasse sattsehen, obwohl die Viecher minütlich über die Leinwand regnen. Dabei steht der Yautja in all seiner monströsen Beschaffenheit im Zentrum der Aufmerksamkeit, und tatsächlich: Es ist, als gäbe es dieses Wesen wirklich, so realitätsnah simulieren die Könner ihres Fachs eine extraterrestrische Physiognomie, die nicht mal vor Nahaufnahmen Halt macht. Allein dafür ist Predator: Badlands ein Genuss – und kommt man damit klar, dass es nur das ist, was wirklich staunen lässt, hat man schon gewonnen.

Schließlich ist der erzählerische Rest des Ganzen einfach nur Disney. Weiß man von der Tonalität der jüngsten Serie Alien: Earth, wird selbst der von Elle Fanning dargebotene Android zu einer Quasselstrippe, die sich nach König der Löwen anfühlt. Später noch gesellt sich ein glupschäugiges Wesen hinzu, das von vorne bis hinten einfach nicht zum Stil des Predators passt, auch nicht in diese Welt und überhaupt schon gar nicht in dieses düstere Trope. Von düster will man aber nur noch wenig wissen, all das Herzige ist so geschmeidig wie eine Wimper im Auge, das stößt und sperrt sich und fühlt sich nicht richtig an. Letztendlich aber behalte zumindest ich den waldschratigen hässlichen Haudegen im Kopf, wie er seine Moral vor sich herträgt und die Gelegenheit aufgreift, sein schlechtes Image durch einen neuen Blickwinkel auf sich selbst schönzuargumentieren.

P.S. – diesmal in eigener Sache: Interessieren und gefallen dir Artikel wie diese? Dann abonniere doch einfach völlig kostenfrei diesen Blog und bekomme mehrmals die Woche die neuesten Reviews in dein E-Mail-Postfach.

© 2022 Disney / Pixar Animation Studios

© 2022 Disney / Pixar Animation Studios