UNIVERSAL-IKONEN IM CLINCH

5/10

© 1934 Universal Pictures

© 1934 Universal Pictures

LAND: USA 1934

REGIE: EDGAR G. ULMER

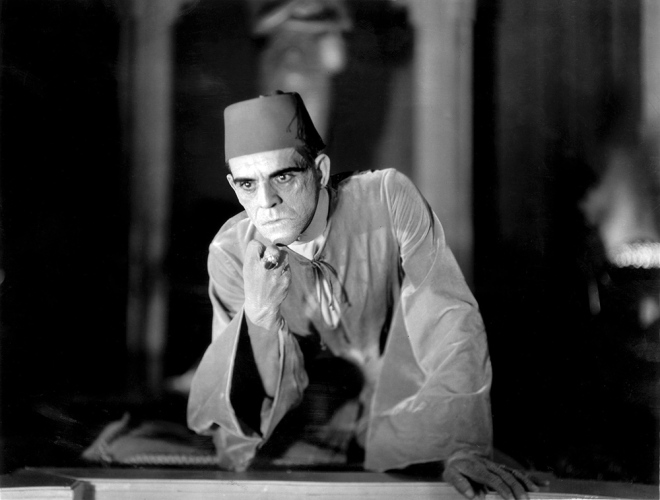

CAST: BELA LUGOSI, BORIS KARLOFF, DAVID MANNERS, JULIE BISHOP, LUCILLE LUND, EGON BRECHER, JOHN CARRADINE U. A.

LÄNGE: 1 STD 6 MIN

Frankensteins Monster gegen Graf Dracula? Schön wär’s. Der aus Österreich-Ungarn stammende Edgar G. Ulmer, seines Zeichens Multitasker beim Film – vom Bühnenbild über die Regie bis hin zur Produktion – trug den Begriff B-Movie fast schon als dritten Vornamen. Zweitklassige Filme, in denen es an allen Ecken und Enden mangelte. Oft schrieb Ulmer seine Drehbücher selbst. Hin gehudelt während des Frühstücks oder am Lokus. Innerhalb weniger Tage waren diese Filme dann auch schon abgedreht. Doch was zählte, war die Resonanz des Publikums, und die war gut. Bei Die schwarze Katze geradezu phänomenal. Mit der gleichnamigen Erzählung von Edgar Alan Poe hat dieser nette Versuch eines Psychothrillers aber nichts zu tun, obwohl dieser im Vorspann steht. Den beiden Universal-Ikonen mag das egal gewesen sein, die waren damit beschäftigt, in diesem kruden Streifen aufeinander loszugehen. Und Ulmer? Der huldigt hier seiner alten Heimat Österreich-Ungarn. Schauplatz ist das Land der Magyaren, manch eine Biographie der Figuren hat österreichischen Bezug.

Worum es also geht? Um ein Ehepaar auf der Hochzeitreise durch Ungarn, das aufgrund eines Autounfalls bei Regen die Hilfe des obskuren Dr. Werdegast annehmen muss, der wiederum jemanden kennt, der eine neumodische Villa auf dem Hügel einer kriegshistorisch bedenklichen Ruhestätte errichtet hat. Dort suchen sie Zuflucht, während sich die Gattin auskuriert. Dieser Herr im Haus, genannt Poelzig, ist noch rätselhafter als Werdegast. Bald wird klar: letzterer ist dem Hausherrn nicht gut gesonnen – ganz im Gegenteil: er sinnt nach Rache aufgrund vergangener Schmach. Den beiden frisch Vermählten hingegen dämmert bald, das irgendetwas in diesen vier Wänden verhindert, dass die beiden wieder weiterreisen.

Boris Karloff ist ein Charakter, so einen gibt’s auch kein zweites Mal. Der grimmige, diabolische Blick, das bedächtige Wandeln durch den Flur. Längst nicht so grobschlächtig wie als Frankenstein, mehr wie der untote Pharao aus Die Mumie. Bela Lugosi hingegen gibt den Geschmeidigen, den Gutmenschen. Der Moment, wenn sich die beiden dann in die Haare geraten, ist sehenswert. Der Schauplatz – eine moderne Villa im Stil der Neuen Sachlichkeit, mitsamt morbid-musealem Kellergewölbe, ebenso. Sonst aber bietet der lediglich 66 Minuten lange Streifen recht behäbige Unterhaltung. Die schwarze Katze ist ein Film, der seine Zeiten nicht ganz so schadlos überdauert hat wie manch anderer Klassiker. Aus gegenwärtiger Sicht betrachtet, ist sowohl inhaltlich als auch dramaturgisch jede Menge Luft nach oben. Immer dann, wenn’s pikant wird, leiten grobe Schnitte zur nächsten Szene über. Vieles sieht man erst gar nicht, obwohl es stattfindet, vielleicht aus Kostengründen eingespart. Das geht fast schon in Richtung Ed Wood, von Liebe zum Detail kann man nicht gerade schwärmen. Das Frauenbild ist fragwürdig, ja geradezu sexistisch. Die Prise Teufelskult verleiht dem Thriller auch nicht die Würze, die er aus heutiger Sicht vielleicht gebraucht hätte.

Die schwarze Katze ist insofern kurios, da die Hintergründe zum Film, dessen Stars und Regisseur wohl interessanter sind als das Werk selbst.