HÖR MAL, WAS DA SPRICHT

6,5/10

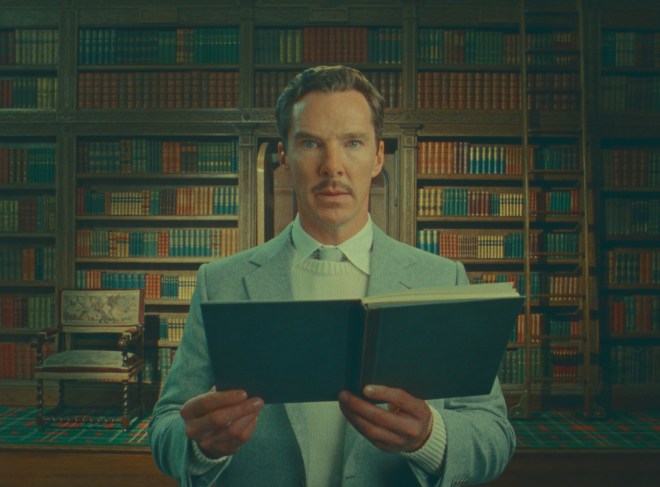

© 2025 Bankside Films

© 2025 Bankside Films

LAND / JAHR: USA, VEREINIGTES KÖNIGREICH 2025

REGIE / DREHBUCH: BRYN CHAINEY

KAMERA: ANDREAS JOHANNESSEN

CAST: DEV PATEL, ROSY MCEWEN, JADE CROOT U. A.

LÄNGE: 1 STD 37 MIN

Wir lieben die Natur, wir schätzen die Natur und wir missachten sie gleichermaßen, weil wir davon ausgehen, dass wir längst verstehen, wie sie tickt. Doch das tun wir nicht. Wir haben keine Ahnung, was Natur eigentlich ist, wie alles zusammenpasst und ineinandergreift, was sie uns sagt und von uns verlangt. Und vor allem: was warum auf welche Weise seinen Nutzen hat. Wir lauschen also da hinein, ins Rauschen der Wälder, ins Zirpen der Vögel und ins Knarren und Knacken der Bäume. Dazwischen gibt es aber auch noch etwas. Eine Melodie, ein Raunen und Singen, eine ganze verborgene, metaphysische Landschaft aus einer Art dunkler Materie, die alles zusammenhält, in der Zwischenwelten und Zwischenwesen existieren. Diese Entität weckt Aberglauben und Ängste und erzählt von Gestalten, die es angeblich gar nicht gibt. In Skandinavien ist der Glaube an verborgene Völker wie Trolle, Feen oder Zwerge fest im kulturellen Erbe verankert, anderswo führen Forststraßen durch erschlossene Nationalparks und aufgekaufte Hektar, der Urwald ist mittlerweile etwas Besonderes, weil so seltenes.

Dem Rauschen lauschen

Am Rande eines solchen jedoch, fernab von jeglichem urbanen Treiben, isoliert im Nirgendwo wie auf einer Insel, dorthin hat sich das durchaus exzentrische Paar der Davenports zurückgezogen – Daphne und Darcy machen Musik, keine klassische, sondern experimentelle wohlgemerkt, die sich aus Klängen, Geräuschen und Wortfetzen zusammensetzt, dazwischen wummernde Synthies, lautstark aus diversen Boxen dröhnend, die an diversen Verstärkern hängen und so das rustikale Cottage und die ganze Umgebung ihren Rhythmen unterwiren. Während Daphne den Sound mixt, macht sich Darcy auf die Suche nach lohnenswerten Vibes und stößt dabei, wie kann es anders sein, auf ein höchst seltsames Geräusch, das so klingt, als wäre es durch Menschen verursacht – ein Flüstern, Kreischen und Wimmern. Die Stimme des Waldes, der Natur? Ganz benommen von dieser Entdeckung, dröhnt der neue Soundmix in satter Tonlage durch die Räume, durch die Wände, in die Welt zurück – um eine Gestalt anzulocken, eine junge Person, eigentlich noch ein Teenager, vielleicht gar minderjährig, niemand weiß das so genau. Sie steht da plötzlich vor dem Haus, wird hereingebeten, man freundet sich an, übernimmt völlig ungeachtet eines Vorsatzes so was wie Verantwortung – bis die Balance ganz deutlich kippt und klar wird, dass dieser fremde Mensch, der nicht mal einen Namen besitzt, etwas ganz anderes sein muss, nur nicht menschlich.

Verständnis für das Unverstandene

Es kann sein, dass Rabbit Trap von Debütant Bryn Chaney mit der Fülle seiner Ideen zu sehr auf die Dynamik dieses höchst mysteriösen und nicht immer ganz verständlichen Mysteriums drückt, obwohl es, wie man bald bemerkt, genau darum geht: um Verständnis für etwas, das der Mensch nicht versteht. Chaneys Film handelt von Gnade, Respekt und Verantwortung, von nicht erfüllbaren Zugeständnissen und dem namenlosen Dazwischen als Essenz für eine Dimension, die der unseren, begreifbaren und analysierten, inhärent zu sein scheint. Schauspielerin Jade Croot gibt dabei der phantastischen Figur des Findelkinds eine bemerkenswert unheilvolle Aura, pendelt zwischen erregtem Mitleid, Freundlichkeit und erschreckend raumfüllender Dominanz hin und her – dabei hält sich „Slumdog Millionaire“ Dev Patel ohnehin nur in einem Zustand der völligen Verwirrung auf, bleibt neben der Spur, verliert die Orientierung genauso wie Co-Star Rosy McEwen (Harvest). Faszinierend, was Chaney aus seiner Grundsatzannahme, die Natur ist mehr als die Summe ihrer Teile, alles hervorwuchern lässt. Als wäre es nur eine durch natürliche Drogen verursachte Wahrnehmung, verfängt sich das Schauspiel-Duo in einem Regelwerk unsichtbarer Mächte. Das darauffolgende dekorative Brimborium, den opulenten Overkill aus Sinnbildern und illustrierter Metaphysik, hätte es vielleicht gar nicht gebraucht. Tatsächlich ist das schon zu viel des Guten, wenngleich das Visuelle von Rabbit Trap durchaus besticht und das Staunen sich in die eigene Mimik schleicht.

Sieht man genauer hin und sucht vielleicht nach Vergleichen in der Filmgeschichte, die die Inkarnation von etwas Abstraktem zum Thema haben, stößt man vielleicht auf Michael Endes Unendlicher Geschichte und seine kindlichen Kaiserin, die flehentlich darum bittet, verstanden und benannt zu werden. Bei Rabbit Trap ist es die Natur, die keiner will, aber dringend braucht, um überhaupt weiterzumachen.