COME ON, LET´S TWIST AGAIN!

6,5/10

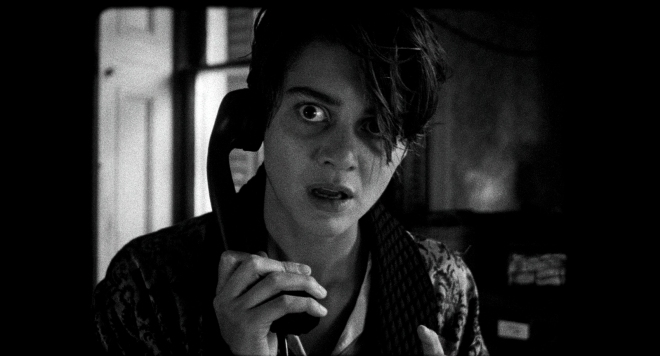

© 2024 Apple TV+

© 2024 Apple TV+

LAND / JAHR: VEREINIGTES KÖNIGREICH, USA 2024

REGIE: MATTHEW VAUGHN

DREHBUCH: JASON FUCHS

CAST: BRYCE DALLAS HOWARD, SAM ROCKWELL, HENRY CAVILL, BRYAN CRANSTON, CATHERINE O’HARA, SAMUEL L. JACKSON, JOHN CENA, ARIANA DEBOSE, DUA LIPA, SOFIA BOUTELLA, RICHARD E. GRANT, TOMIWA EDUN, STANLEY MORGAN U. A.

LÄNGE: 2 STD 19 MIN

Bryce Dallas Howard hat längst bei mir einen Stein im Brett. Das liegt wohl weniger daran, dass die Tochter des Regie-Veteranen Ron Howard in den letzten Jurassic World-Filmen allerhand Abenteuer überstehen hat müssen. Das liegt für mich als Star Wars-Fan der ersten Stunde wohl daran, dass die Dame verantwortlich zeichnet für die eine oder andere Episode des Mandalorian und sie somit ihre Liebe für das epische Franchise bewies. Weit weg von Science-Fiction und Dinosauriern, aber immer noch im Bereich unmöglicher Fiktion, darf Howard in Matthew Vaughns neuem Film, der hierzulande in Österreich nicht mal in den Kinos lief, zu einer Art Joanne K. Rowling des Spionageromans werden – zu einer freundlichen, etwas biederen, aber ideenreichen Autorin namens Elly Conway, die gerne Lesungen gibt und einen Roman nach dem anderen zum Bestseller werden lässt. Argylle nennt sich ihr Superagent, im monochrom-futuristischen Zweiteiler und mit einem Bürstenhaarschnitt, der an die Frisuren der Achtziger gemahnt. In diese dankbare Rolle schlüpft Henry Cavill, diesmal glattrasiert und mit Sinn für Humor und Selbstironie. Ihm zur Seite steht einer wie John Cena im Hawaiihemd – beide erleben ein Abenteuer, das tatsächlichen Ereignissen frappant ähnelt. Was zur Folge hat, dass eine Geheimorganisation namens Division, angeführt von „Walter White“ Bryan Cranston, hinter ihr her ist. Oder besser gesagt, hinter Agent Aidan Wilde, gespielt von Sam Rockwell, der zu wissen glaubt, warum Conways Geschichten so authentisch klingen. Seine Aufgabe ist es nun, die Autorin, die nicht weiß, wie ihr geschieht, vor den Zugriffen der sinistren Bande zu schützen.

Man weiß, wie Agentenfilme ablaufen. Alle Klischees, Versatzstücke und Stereotypen sind seit James Bond, der Dr. No gejagt hat, hinreichend bekannt. Und parodiert wurde das Ganze auch schon. Ob Mike Myers grenzdebile Austin Powers-Reihe, Rowan Atkinson als Johnny English oder Jean Dujardin Als Agent 0SS 117 – im Grunde wäre alles schon gesagt, alles durch den Kakao gezogen und alle Plot-Holes bereits verlacht: Matthew Vaughn legt zwar nicht unbedingt eins drauf, und erfindet das Rad auch nicht neu, parodiert aber in erster Linie jenes Must Have des Genres, das als Plot-Twist die Handlungen in neue Richtungen lenkt. Statt Vaughn selbst hat Jason Fuchs das Drehbuch verfasst, dieses wiederum beruht auf einem Roman, dessen Pseudonym tatsächlich Elly Conway lautet – der Verdacht, Taylor Swift hätte das ganze geschrieben, löste sich aber bald in Luft auf. Mit diesem Stoff, so Vaughn, könnte man den Agentenfilm in neue Dimensionen befördern. In Wahrheit aber ist Argylle vor allem eins: ein Twist-Gewitter ohne Rücksicht auf Verluste oder gar inhaltlicher Notwendigkeiten, die zu diesen Wendungen führen. Das macht aber nichts, in Filmen wie Argylle muss nicht alles hinterfragt werden, denn zum Glück nimmt weder das ganze Start-Ensemble des Films als auch Matthew Vaughn auch nur im Entferntesten die Sache ernst. Ob es Apple dabei genauso geht, in Anbetracht des mageren Einspielergebnisses an den Kinokassen? Dies mag der Grund dafür sein, dass der Konzern den Film in manchen Ländern gleich direkt streamen lassen wird. Ob es Fortsetzungen geben wird? Auch das ist fraglich.

Dem Unterhaltungswert der turbulenten Actionkomödie, die im Universum von den Kingsmen angesiedelt ist und im Minutentakt die Karten neu mischt, tut das eigentlich keinen Abbruch. Argylle ist pures, knallbuntes Zickzack-Entertainment ohne Tiefgang, dafür aber rasant, kurzweilig und so heillos übertrieben, dass es manchmal richtig weh tut. Als PR-Vehikel für den unlängst ausgegrabenen Beatles Song Now and Then könnte die eigentliche Legitimität des Films beinhalten – und zugegeben, die Einarbeitung in den Score gelingt. Katzenliebhaber kommen ebenfalls auf ihre Kosten, denn Elly Conways Stubentiger, halb animiert, halb Live-Act, ist stets mit dabei. Der Rucksack mit dem Bullauge, in dem das Haustier herumgetragen wird, hat das Zeug zum Kult-Accessoire.

© 2023 Netflix Inc.

© 2023 Netflix Inc. © 2023 Filmladen Filmverleih

© 2023 Filmladen Filmverleih © 2023 Sixteen Films Limited, Why Not Productions

© 2023 Sixteen Films Limited, Why Not Productions © 2023 Apple TV+

© 2023 Apple TV+ © 1962 Columbia Pictures

© 1962 Columbia Pictures