FILMSTARS SIND AUCH NUR MENSCHEN

6,5/10

© 2025 Netflix Inc.

© 2025 Netflix Inc.

LAND / JAHR: USA 2025

REGIE: NOAH BAUMBACH

DREHBUCH: NOAH BAUMBACH, EMILY MORTIMER

KAMERA: LINUS SANDGREN

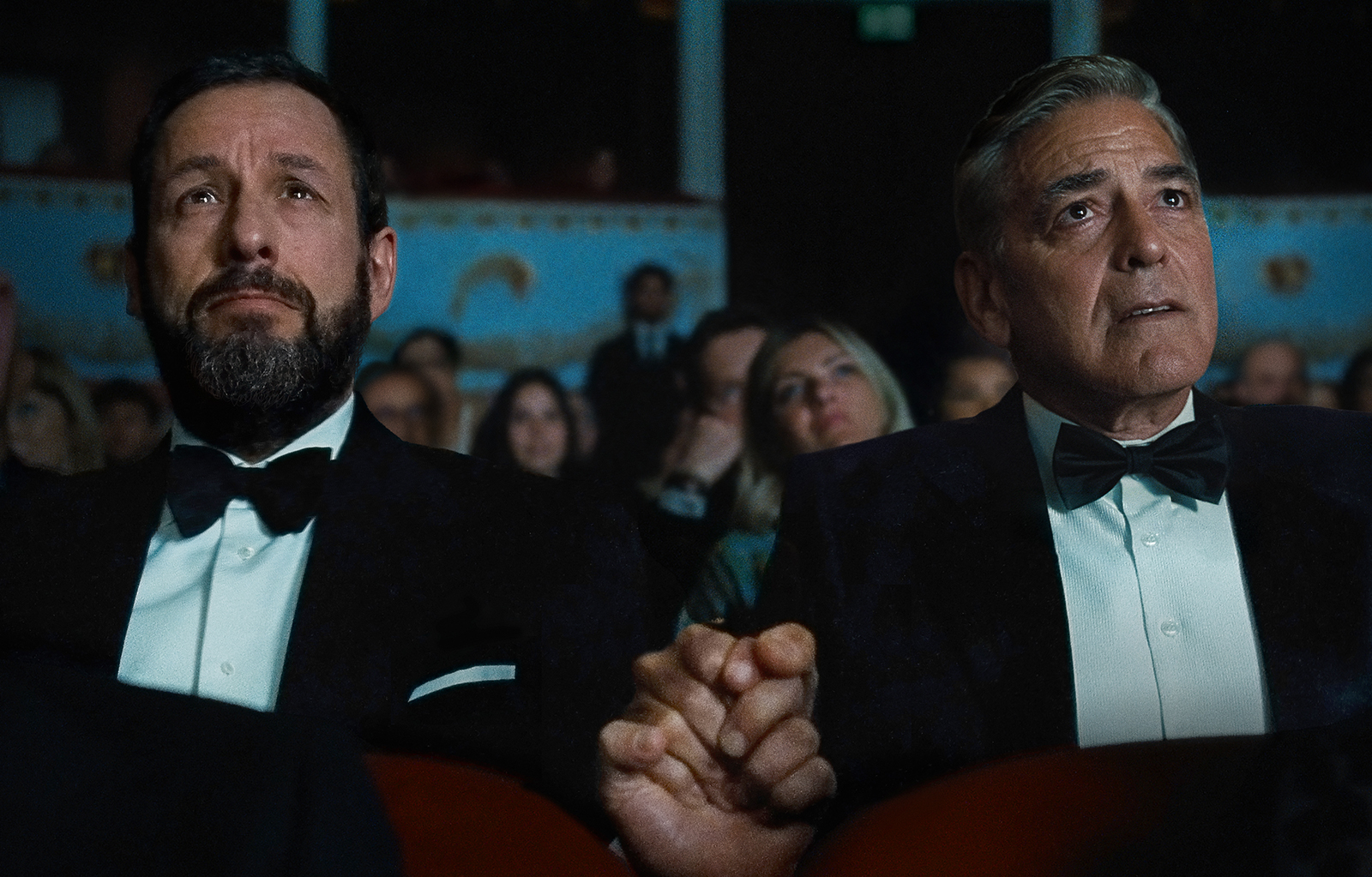

CAST: GEORGE CLOONEY, ADAM SANDLER, LAURA DERN, BILLY CRUDUP, RILEY KEOUGH, GRACE EDWARDS, STACY KEACH, JIM BROADBENT, PATRICK WILSON, GRETA GERWIG, ALBA ROHRWACHER, JOSH HAMILTON, EMILY MORTIMER, EVE HEWSON, LARS EIDINGER U. A.

LÄNGE: 2 STD 12 MIN

Ist der erste Filme des neuen Jahres ein Orakel für die nächsten zwölf Monate? Wenn ja, dann hätte ich es weitaus schlechter treffen können, doch davon ging ich nicht wirklich aus, denn Noah Baumbach, so dachte ich mir, mag schon ein gewisser Garant für qualitative Filmprojekte sein. Obendrein hat der Autorenfilmer ein sehr sensitives Händchen, was zwischenmenschliche Dialoge betrifft. Er weiß, wie Wortwitz, Schlagfertigkeit und Konfliktsprache geht. Er weiß, wie Menschen inter-, re und sonst wie agieren. Was er vielleicht nicht ganz so gut weiß, ist, wie Menschen sich selbst finden sollen. Wie sie mehr oder minder ganz allein an eine Wahrheit gelangen, lediglich angetrieben durch das zum Zwecke der Selbsterkenntnis leicht interpretierbare Verhalten jener, die einen umgeben. In diesem Fall ist dieser Mensch niemand geringerer als Deluxe-Schauspieler und Superstar George Clooney, neuerdings mit französischem Pass unterwegs sein wird.

Clooney wollte wiedermal vor die Kamera, und zwar so richtig. Am liebsten eben mit Noah Baumbach, und warum nicht an seiner Seite einer, der schon längst bewiesen hat, dass er auch das ernste Fach versteht? Somit haben wir Adam Sandler. Vergessen sind die unterirdischen Klamaukkomödien, was haften, bleibt ist zum Beispiel Der schwarze Diamant der Gebrüder Safdie. Wir wissen auch, dass Baumbach Sandler bereits 2017 in The Meyerowitz-Stories (New and Selected) besetzt hat, einem tragikomischen Patchwork-Familiendrama, das sich sowohl inhaltlich als auch in punkto verbalem Schlagabtausch wirklich sehen lassen kann. Ähnliches probiert Baumbach nun auch mit dieser Nummer: Jay Kelly: Glamour-Independent mit Starpower im Arthouse-Fieber. Und lechzend nach europäischer Filmkunst, vorzugsweise jener Italiens.

Es ist nicht leicht, ein Star zu sein

Im Mittelpunkt und über zwei Stunden lang fast durchwegs im Bild spielt George Clooney mehr oder minder sich selbst, und das überzeugend. Er nennt sich Jay Kelly und alle Welt liebt und kennt ihn wie Humphrey Bogart, Marlon Brando oder Robert de Niro. Zumindest zwei davon werden auch namentlich erwähnt, Gesichter wie eines von Marcello Mastroianni oder Sophia Loren kann man erhaschen. Und – Überraschung – sogar Lars Eidinger lässt sich blicken. In seiner Rolle als „Fahrraddieb“, der von Clooneys Figur verfolgt wird, könnte sich gar ein versteckter Rebus verbergen – eine leise Hommage an den Neorealismus eines Vittorio de Sica, an das echte, unverstellte Kino Europas, dem Kelly hinterherjagt.

Nirgendwo kann er mehr hin, ohne erkannt und überrannt zu werden. Ein wortkarger Bodyguard folgt ihm auf Schritt und Tritt. Kelly lebt geschieden und hat zwei Töchter, die ausnahmsweise nicht in die Fußstapfen ihres Star-Papas treten, sondern jenseits des Showbiz ihre Zukunft sehen. Ein inniges Verhältnis hat der große Mann zu seinen Töchtern letztlich keines, weil, wie kann es anders sein, wenn der Ruhm rief, Papa auch selten zuhause war. Nun aber scheint Kelly dort angekommen, wo man normalerweise über das, was man erreicht hat, reflektiert, und das, was noch kommt, im Fokus neu justiert. Nach einer Auseinandersetzung mit einem Freund aus der Studienzeit, die ihn wohl zur Besinnung bringt und erdet, fällt dem älteren Herren nichts anderes ein, als mit dem Privatflieger seiner auf Europatrip befindlichen Tochter nachzureisen, um aufzuholen, was er versäumt hat. Mit dabei die ganze Entourage, auch Assistent Adam Sandler, der seine eigene Familie hintanstellen muss, weil er sein Leben dem des Stars unterordnet.

US-Independent auf Italienisch

Auf Reisen erfährt man natürlich mehr über sich selbst als sonst wo, mit Ausnahme einer Psychotherapie. Die Figur des Jay Kelly ringt also damit, die Rolle, die er als öffentliche Person zu spielen gedenkt, abzulegen. Er will Fehler wieder gutmachen, das Versäumte nachholen. Der Zug mag abgefahren sein, doch Clooney ist im letzten Moment noch aufgesprungen. So denkt er, im Dialog und in der eigenen Erinnerung, über sein Leben nach und dem Dasein als Figur des Ruhmes. Im Laufe des Selbstfindungstrips wird Kelly immer einsamer, Entourage und Familie – darunter Altstar Stacy Keach – bröseln weg, er selbst als Person wird reduziert auf das Wesentliche: Auf sich selbst. Dabei verlässt Noah Baumbach seine gewohnte Spielwiese der interagierenden Verhaltensstudie und sucht die Absolution im europäischen, vorzugsweise italienischen Kino. Passt das zusammen?

Nur bedingt. In der zweiten Hälfte des Films möchte Baumbach auf eine Weise seine Figur ins toskanische Sommerlicht rücken wie Paolo Sorrentino. La Grande Belezza fällt mir dazu ein. Von dieser barocken, metaphysischen Ästhetik, mit welcher der Italiener seine Figuren umgibt, ist Baumbach weit entfernt. Diese Sorgfalt erreicht er nicht, das Sprachliche ist immerhin seine Stärke. Den Übergang ins psychologische Kunstkino mag man honorieren, von Bewunderung ist aber nicht die Rede. Und auch wenn Clooneys Figur seinem unechten, inszenierten Alter Ego als Kelly den Rücken kehren will – letztendlich distanziert sich der Star zu wenig davon, mag die Rückbesinnung auf wahre Werte wie Freundschaft und Familie hinter dem Schauspielschaffen verschwinden. Als Vater und Freund will er sich identifizieren, als er selbst. Die Rolle des Stars lässt sich aber nicht wegrationalisieren, bleibt sie doch Teil des eigenen Ichs.