IN DER SCHOKO LIEGT DIE KRAFT

7/10

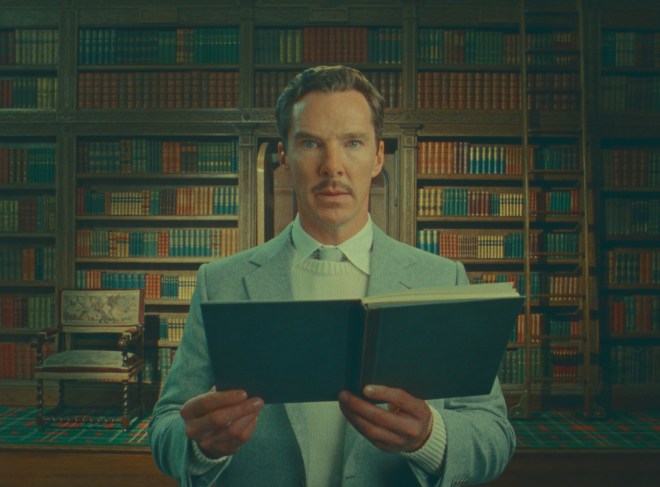

© 2023 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

© 2023 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

LAND / JAHR: USA, VEREINIGTES KÖNIGREICH 2023

REGIE: PAUL KING

DREHBUCH: PAUL KING, SIMON FARNABY

CAST: TIMOTHÉE CHALAMET, CALAH LANE, OLIVIA COLMAN, KEEGAN-MICHAEL KEY, JIM CARTER, PATERSON JOSEPH, MATT LUCAS, MATHEW BAYNTON, HUGH GRANT, ROWAN ATKINSON, SALLY HAWKINS, TOM DAVIS, NATASHA ROTHWELL U. A.

LÄNGE: 1 STD 57 MIN

Musicals sind nicht so mein Ding, es sei denn, sie sind von Leonard Bernstein oder Andrew Lloyd Webber. Was Wonka betrifft, so war mir anfangs gar nicht mal bewusst, es hier mit einem Singspiel zu tun zu haben, denn wäre es so gewesen, hätte ich sicher gezögert, den Film auf die Watchlist zu setzen. Timothée Chalamet als jugendlich-hübscher Chocolatier mit magisch-alchemistischen Fähigkeiten wäre an sich schon genug des Zuckergusses, da müsste dieser doch nicht noch zu singen anfangen. Letzten Endes aber war die Lust am Eventkino mit einem seit Call Me By Your Name für Kultcharaktere etablierte Schauspieler und Olivia Coleman als schreckschraubige Hotel-Diktatorin größer als meine Abneigung zu zwanghaft intonierten Drehbuchtexten, die sich oftmals sträuben, gesungen zu werden.

Wonka von Paul King startet sogleich volle Dröhnung mit einem an Jack Sparrow erinnernden Auftakt, in dem der heimatlose Willy Wonka mit voller Motivation und nur wenigen Geldstücken in der Tasche seinem Lebenstraum nur wenige Trippelschritte entfernt scheint: In einer womöglich als London durchgehenden Großstadt will er ein Schokoladengeschäft eröffnen – mit Produkten, die das gewisse Etwas besitzen sollen. In den Galeries Gourmets – dem piekfeinen kulinarischen Zentrum der urbanen Gefilde steht gar eine Lokalität zum Verkauf, sehr zum Missfallen der Konkurrenz, die aus drei irrwitzig überzeichneten Unternehmern besteht, die nicht davor zurückschrecken, unlautere Mittel anzuwenden, um den hageren Virtuosen im auberginefarbenen Mantel zu vertreiben. Zum vorübergehenden Verhängnis wird dem Träumer das Etablissement der grätzigen Mrs. Schrubbes, nachdem dieser das Kleingedruckte in seinem Mietvertrag nicht gelesen hat. Der Schuldenberg ist enorm, also muss er in die Waschküche, wo bereits andere Schuldnerinnen und Schuldner für Jahre ihr Dasein fristen müssen, um sich freizukaufen. Wonka verliert sein Ziel aber nicht aus den Augen und tut sich mit dem Waisenmädchen Noodle zusammen, um sein Schoko-Konfekt so lange unters Volk zu bringen, bis das Geld zumindest reicht, um den süßen Laden zu eröffnen.

Beim Song Nummer eins tauche ich noch mit gutem Willen unter die halbgare Musik hindurch, um bei der nächsten dann doch eines gewissen eingehenden Rhythmus gewahr zu werden, der nicht anders als ansatzweise mitreißend bezeichnet werden kann. Schön, das macht Laune, und diese steigert sich mit den Filmminuten, die mit originellen Ideen selten sparen und klarerweise übers Ziel hinausschießen, wobei man mitunter vermuten und befürchten würde, dass Wonka nicht doch noch ein Griff zur billigen Kochschokolade werden könnte wie vor einigen Jahren das unsägliche Sequel zu Mary Poppins. Obwohl so mancher dem Süßen zugeneigter Bürger die Bodenhaftung verliert, bleibt der Fremdschämfaktor aus. Paul King, der mit Paddington bereits genug Erfahrung im Verfilmen von Kinderbüchern sammeln konnte, hat Roald Dahl eingehend studiert und kennengelernt, um zu wissen, wie dieser wohl ein Sequel wie Wonka verfasst hätte. Und er bringt es auf den Punkt: Sein Film mag zwar an der einen oder anderen Stelle sowohl visuell (die viel zu dünne Flüssigschokolade) als auch dramaturgisch (wie kann sich Wonka plötzlich so ein Geschäft leisten?) ein bisschen auslassen, weil dieser seinen Ambitionen selbst nicht ganz hinterherkommt, in den meisten Fällen aber regiert der Spirit eines unverwechselbaren Schriftstellers, der die Themen von autoritärer Erziehung, Unterdrückung, Freiheit und Willenskraft in liebevoll-bizarre Grotesken verpackt hat. Auch Wonka wird zur Groteske – doch immer nur so weit, um sich nicht den Magen zu verderben bei so viel Süßem. Die drei Antagonisten Slugworth, Prodnose und Fickelgruber (eine Anlehnung an Schickelgruber – die Figur spricht Bände) sind vorzüglich skizzierte Karikaturen, die Mechanik ihrer Machenschaften schönste Verschwörungsliteratur für jüngere Semester und solche, die in knallbunt illustrierten Schnurren polemische Seitenhiebe auf unlauteren Wettbewerb nur zu gerne entdecken möchten.

Alle weiteren Songs tun dann nicht mehr weh, sie sind Teil der Abstrahierung ins Realitätsferne. Mit Hugh Grants Umpa-Lumpa-Auftritt ist die Fantasie komplett, nichts ist mehr real oder lässt sich in die Realität uminterpretieren. Wie ein verschrobenes Zauberspiel von Ferdinand Raimund und all den Versatzstücken, die zukünftig in Roald Dahls Charlie und die Schokoladenfabrik eintauchen werden wie das Marshmallow in den Schokobrunnen, hält Wonka sein Abenteuer dank eines durchwegs gut aufgelegten und synergetischen Ensembles die Story bei der Stange. Vieles hat Witz, manches Detail ist zum Brüllen, Paul Kings tiefe Verbeugung vor einem Star der Kinderliteratur ist wie das Stückchen Schokolade, lässt man sich gemütstechnisch etwas gehen, leichte Glücksgefühle beschert, um wieder auf Spur zu kommen. Die Lust am Süßen muss dabei nicht zwingend damit einhergehen, denn dafür bleibt Wonka auffallend frei von gesetzten Impulsen. Im Gegenteil: Süßes macht dick, Keegan-Michael Kaye als Polizeichef macht die Probe aufs Exempel.

© 2023 Netflix Inc.

© 2023 Netflix Inc. © 2023 Filmladen Filmverleih

© 2023 Filmladen Filmverleih © 2023 Sixteen Films Limited, Why Not Productions

© 2023 Sixteen Films Limited, Why Not Productions © 2023 Apple TV+

© 2023 Apple TV+ © 1962 Columbia Pictures

© 1962 Columbia Pictures

© 2023 X Verleih

© 2023 X Verleih

© 2023 BBC / Agile Films

© 2023 BBC / Agile Films