MARIA DURCH DEN MYTHENWALD GING

7/10

© 2023 Amazon Studios

© 2023 Amazon Studios

LAND / JAHR: PHILIPPINEN, SINGAPUR, TAIWAN 2023

REGIE / DREHBUCH: KENNETH DAGATAN

CAST: FELICITY KYLE NAPULI, JASMINE CURTIS-SMITH, ANNE RAJA, JAMES MAVIE ESTRELLA, ANGELI BAYANI, RONNIE LAZARO, ARNOLD REYES U. A.

LÄNGE: 1 STD 37 MIN

Das Jesuskind in prächtigem Ornat hatte Filmemacher Kenneth Dagatan schon in jungen Jahren verstört. Aufgewachsen mit den Dogmen, Verboten und Geboten des erzkonservativen, aber massentauglichsten Zweigs des Christentums, blieb, wenn schon sonst nichts mehr, eine gewisse Ehrfurcht vor fast schon heidnisch anmutenden Götzen und übertrieben prunkvollen Darstellungen der Heiligen Familie. Wir kennen das schließlich selbst: Die heilige Jungfrau Maria im bodenlangen Rock, geschmückt mit allerlei Firlefanz, hinter ihrem Haupt die Corona des Heiligenscheins. Diese Art der Heiligenverehrung verschmilzt nun nahtlos mit der Folklore einer üppigen, tropischen, feuchtheißen Inselwelt: Den Philippinen. Kann so eine Konvergenz aus Glauben, Ahnen und Hoffen denn zu einem synergetischen Zweiklang führen? Kam oder kommt hier jemals etwas Gutes dabei raus? Mancherorts haben Völker den missionierten Katholizismus insofern selbst adaptiert, dass dieser zu ihrer sowieso längst gewohnten und auch weiterhin praktizierten Folklore passt, zum Beispiel auf Madagaskar. Anderswo blieb von den alten Geschichten kaum mehr etwas über. Doch wenn sie hochkommen, wird die gebenedeite Jungfrau zu einer Schreckensgestalt, die so verführerisch scheint wie die dreizehnte Fee aus den Grimm’schen Märchen, in Wahrheit aber den vergifteten Apfel, saftig, drall und rot schimmernd, arglosen Hoffenden entgegenhält. Was soll man schließlich tun, bei so einem verlockenden Angebot, das, zur rechten Zeit und scheinbar ohne Tribut fordern zu wollen, aus allen Wolken bricht und zerfahrene Situationen wieder geradebiegen kann?

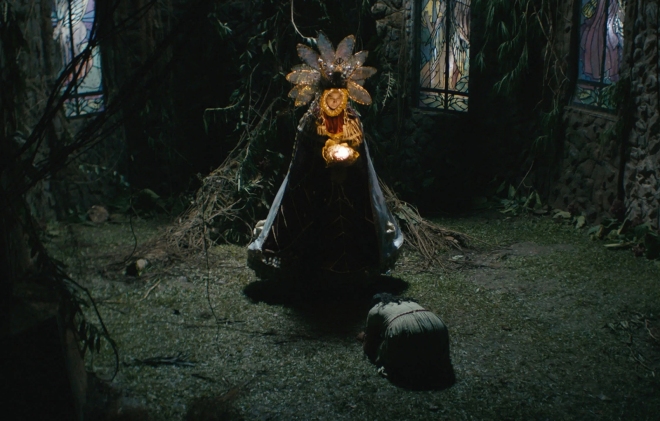

In so einem Dilemma der Angst und der Sorge muss das Mädchen Tala rasch entscheiden, wie es mit dem Schicksal ihrer Familie weitergeht. Wir schreiben das Jahr 1945, das Ende des Krieges ist greifbar nah, die Japaner haben den Archipel besetzt und die Amerikaner rufen zur Schlacht. Der Vater, genötigt von den Mächtigen, muss ersteren zur Hand gehen und verschwindet in den Wirren des Krieges. Zurück bleiben eine erkrankte Mutter und zwei Kinder, eben Tala und ihr jüngerer Bruder Bayani, nebst des Hauspersonals, denn die Familie konnte bislang, mehr recht als schlecht, in einem feudalen Kolonialbau residieren, irgendwo fernab der Stadt im Dschungel. Als sich Mamas Gesundheitszustand rapide verschlechtert, muss das Mädchen Hilfe holen – und stößt in einer verwunschenen Kapelle auf eine wohlwollend lächelnde, prunkvoll aufgedonnerte Fee, die zur Lösung des Problems natürlich beitragen kann. Die Medizin, die Tala ihrer Mutter aber verabreichen soll, hat Nebenwirkungen, mit denen keiner rechnen würde – oder rechnen will. Erst langsam fällt es wie Schuppen von den Augen, was das magische Wesen, mehr Hexe als Fee (und so gar nicht die gebenedeite Jungfrau), eigentlich bezwecken will.

Und hier haben wir ihn wieder, den kämpferischen Willen eines Kindes, der gegen die Mächte der Finsternis aufbegehrt und über sich hinauswächst. Ein blutjunges Schneewittchen, die von verlockenden Kostbarkeiten probieren soll, die sich hinreißen lässt, aus Liebe zur Mutter, das Unmögliche zu wagen. Für diesen radikalen Kreuzweg findet Kenneth Dagatan eine ruhige, fast schon unangenehm elegische Bildsprache, die er mit den Geräuschen der Tropen anreichert, insbesondere mit dem Klang der Zikaden, die in dieser Schauergeschichte keine unwesentliche Rolle spielen. Die Wucht der Natur, die sich durch etwas Ungreifbares, das sich in die natürlichen Mechanismen unserer verstandenen Welt drängt, vor den Karren spannen lässt, breitet sich wie Schimmel in den vertrauten Gemäuern aus, als wäre Talas Zuhause das Hill House aus der Sulu-See. Dagatan nähert sich seinem assoziierten Alptraum schleichenden Schrittes, die Kamera mag sein Zeuge sein, doch löst sie sich lange nicht vom verschreckten Antlitz desjenigen, der etwas Fürchterliches zu sehen vermag. Statt schneller Schnitte sucht das Auge des Erzählers in langsamen Schwenks Ort und Stelle des sichtbaren Grauens mit einiger Verzögerung. Dagatan will nicht erschrecken, sondern fast schon auf homöopathische Weise das konsequent ausformulierte Drama seinem Publikum zuführen, ohne ihn auf Distanz zu halten. Dabei liefern Farbgebung und das Komponieren von Licht und Schatten eine phantastische, neoromantische Stimmung, die an Del Toros frühere Werke erinnert (v. a. The Devil’s Backbone). Erstaunt und überrascht könnte man sich trotzdem zeigen, wenn am Höhepunkt des Treibens dunkler Gier die philippinische, natürlich gediegenere Variante von Evil Dead Rise den Horror aus dem Nebenzimmer lockt, der sich mit denen des Krieges und verachtender Menschenseelen bestens versteht. Dann passiert plötzlich vieles auf einmal, und In My Mothers Skin wird zur metaphysischen, beinahe nihilistischen Tragödie, die bis zur letzten Konsequenz tunlichst vermeidet, tröstende Tabus einzuhalten. Der Tod mäht mit breiter Sense und erwischt dabei die Häupter eines aus Gebeten errichteten Katholizismus. Die Finsternis ist stark, aber vielleicht doch nicht unbezwingbar in diesem dunklen Märchen, gnadenlos schön und blutig.