DIE TRÄNEN DER ANDROIDEN

6/10

© 2023 20th Century Studios. All Rights Reserved.

© 2023 20th Century Studios. All Rights Reserved.

LAND / JAHR: USA 2023

REGIE: GARETH EDWARDS

DREHBUCH: GARETH EDWARDS, CHRIS WEITZ

CAST: JOHN DAVID WASHINGTON, MADELEINE YUNA VOYLES, GEMMA CHAN, KEN WATANABE, STURGILL SIMPSON, ALLISON JANNEY, RALPH INESON, AMAR CHADHA-PATEL, MARC MENCHACA U. A.

LÄNGE: 2 STD 13 MIN

Künstliche Intelligenz ist in aller Munde, in allen Zeitungen und, weil es so einfach geht, auf sehr vielen elektronischen Geräten. Als App, die sich ungeniert der lizenzfreien Datenaneignung hingibt, um mehr zu wissen als der User mit seinen unzureichend ausformulierten Prompts. Künstliche Intelligenz treibt uns alle um, macht Angst und schafft gleichermaßen Freizeit, wenn die Dinge an die Technik delegiert werden können. Dafür sind KIs schließlich da, und nicht dafür, sich als neue Spezies zu etablieren, auf einem Planeten, der ohnehin schon kaum mehr Ressourcen hat. Gareth Edwards, Held der Star Wars-Franchise und Virtuose im Schaffen von Bildern, die das Phantastische in natürliche Settings integrieren, hätte sein Roboterdrama nicht punktgenauer ins Kino bringen können. The Creator gibt sich schließlich der großen Frage hin, was wohl aus unserer Welt werden könnte, wenn künstliche Intelligenz mit eigenem Bewusstsein auf ein Daseinsrecht pocht und zum Teil einer rätselhaften Evolution wird, die Homo sapiens immer mehr den Rang abläuft.

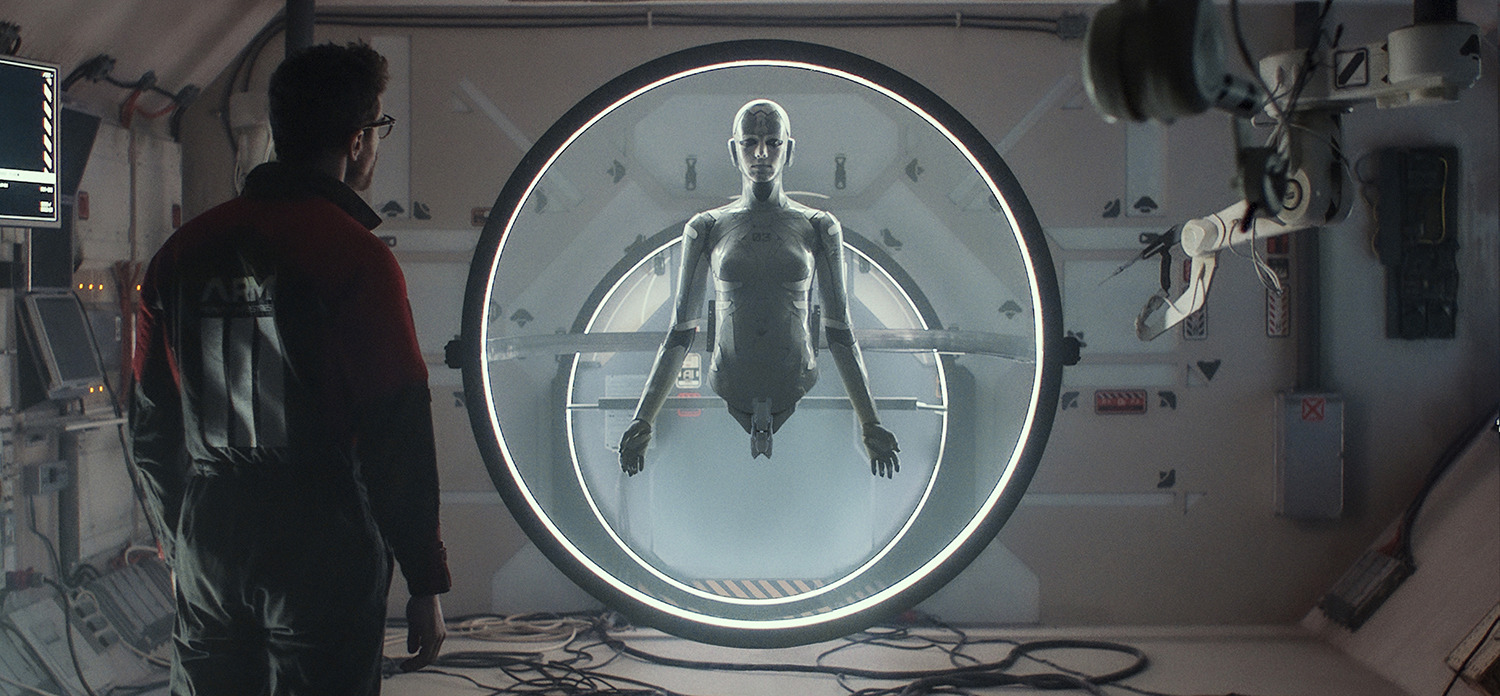

Das sind prinzipiell mal, ohne viel nachzudenken, interessante Überlegungen. In einem schönen Film, der an die postmodernen (ich will nicht sagen: postapokalyptischen) Welten eines Simon Stålenhag (The Electric Dreams) erinnert. Bizarrer architektonischer High-Tech-Gigantismus zwischen naturbelassenen Landschaften überwiegend der asiatischen Hemisphäre – alles getaucht in mal zu-, mal abnehmendes Tageslicht; mal grobkörnig, mal leicht verwaschen. Es ist, als wären diese Gebilde wirklich da. Es ist, als wären diese Androiden, Simulants genannt, mit dem täuschend echten Antlitz diverser Gesichts-Sponsoren niemals weggewesen. Betrachtet man sie im Profil, erkennt man sie leicht an diesem Hohlraum zwischen Kiefer und Wirbelsäule, die eigentlich gar nicht mehr vorhanden ist. Diese Androiden könnten die Vorstufe zu den Replikanten sein, mit welchen sich der Blade Runner zeitlich eigentlich früher, aber angepasst an The Creator viele Jahrzehnte später herumschlagen wird. Bei Gareth Edwards ist es das Jahr 2065. KI in jedweder Form hat bei den Westmächten längst seine Chance verspielt, nochmal groß rauszukommen. Aufgrund eines nicht näher definierten atomaren Zwischenfalls, welcher die Zerstörung von Los Angeles zur Folge hatte, ist in den USA der Geist aus dem Computer persona non grata – anders als im Osten, denn dort ist die Koexistenz zwischen Mensch und Maschine zum wahrgewordenen Wunschtraum eines John Connor geworden, der sich in der Welt des Terminators mit einer ganz anders gearteten, menschenfeindlichen KI namens Skynet herumschlagen musste. Im Osten schließlich wäre alles eitel Wonne und selbst Androiden würden den Weltreligionen wie dem Buddhismus folgen, würden sich die Westmächte nicht, was plausibel scheint, als Weltpolizei aufspielen und dem Fortschritt dank einer monströsen, im Orbit stationierten Waffe namens Nomad, den Krieg erklären. In diesem Tauziehen zwischen Ost und West sucht ein amerikanischer Ex-Agent namens Joshua Taylor (John David Washington) seine bei einem Anschlag vermeintlich draufgegangene Geliebte, die Teil eines Rebellenrings rund um den KI-Entwickler Nirmata gewesen ist und von Joshuas Doppelleben nichts wusste. Im Zuge seiner Bestrebungen fällt ihm auch noch die Roboter-Superwaffe Alpha O in die Hände – ein junges Androidenmädchen, das womöglich weiß, wo Joshuas Geliebte steckt, und wo auch Nirmata zu finden ist, dem alle habhaft werden wollen.

Die abenteuerliche Odyssee quer durch eine atemberaubend arrangierte Zukunft mit Robotern und Vehikeln, die frappant an Star Wars und eben Rogue One – A Star Wars Story erinnern, ist eine Sache. Die andere ist Gareth Edwards‘ und Chris Weitz‘ erschreckend naiver Zugang zur Materie. The Creator ist ein Film, der vor allem den Filmemachern gefällt, der sich selbst gefällt und, um diese Harmonie aus Natur und High-Tech nicht zu stören, allerlei Kompromisse für seinen Plot einzugehen bereit ist. Alles soll gut ins Konzept passen, passt aber nicht zu dieser übergeordneten Vision einer – ich sag‘s mal so – völlig unmöglichen Zukunft, die an so vielen Ecken und Enden so viele Fragen aufwirft, das man gar nicht mal anfangen will, diese – zumindest mal für sich selbst– zu beantworten.

Das fängt allein schon damit an, dass The Creator völlig ignoriert, dass die Welt, in der wir womöglich leben werden, sowohl an Überbevölkerung als auch unter Ressourcenknappheit leidet. Ist sowieso schon alles dicht gedrängt und die Existenz am Kippen, braucht es zu allem Überfluss Maschinenmenschen, die uns ersetzen. Diese zu bauen, kostet Geld. Wer finanziert das? Wieviel kostet ein Android? Können sich diese bereits selbst herstellen? Was sollen diese Streifzüge durch heruntergekommene Fabrikhallen, an denen „echte“ Menschen werkeln, während das, was vom Fließband steigt, das Nonplusultra eines High-Tech-Endprodukts darstellt?

Nichts ist in einer Welt wie dieser umsonst. Womit zahlen Androiden ihren Strom, den sie abzapfen? Menschliche Profitgier ist plötzlich kein Thema mehr, Landfraß nicht der Rede wert. Wo Gareth Edwards hinblickt, führen Androiden-Bauern ihre Wasserbüffel übers Feld. Hinken Androiden, nur weil sie die Gesichter alter Menschen haben, den lehmigen Dorfweg entlang. Menschenleere Strände, Inseln in der Andamenensee, idyllische Ja natürlich!-Wirtschaft inmitten eines Techno-Krieges? Das ist Kitsch, der ohne Kontext vielleicht funtkionieren würde. Die Welt dieser Zukunft seufzt in entrückter Melancholie vor lauter Science-Fiction-Romantik, als wäre Caspar David Friedrich im Roboterzeitalter wiedergeboren. Nur passt diese pittoreske Fiktion nirgendwohin, sie ist die gefällige Momentvorstellung eines Visionärs, der schöne Bilder liebt, schluchzende KI-Kinder und letzte Küsse vor dem Supergau, wie Felicity Jones und Diego Luna, kurz bevor der Todesstern den Palmenplaneten Scarif in Schutt und Asche verwandeln wird.

The Creator ist ein Bilderbuch aus einer irrealen Zukunft. Eines, das man gerne durchblättert, wovon man aber die rundum verfasste Geschichte nicht unbedingt mitlesen muss, denn dann könnte man Gefahr laufen, festzustellen, dass Edwards Film in ereiferndem Glauben an das Erstarken künstlicher Lebensformen dem Fortschritt der KI Tür und Tor öffnen will. Eine Conclusio, die mir nicht ganz schmeckt.

© 2021 Warner Bros. Entertainment Inc. and Village Roadshow Films (BVI) Limited – All Other Territories

© 2021 Warner Bros. Entertainment Inc. and Village Roadshow Films (BVI) Limited – All Other Territories