DER HERR DER STEINE

8,5/10

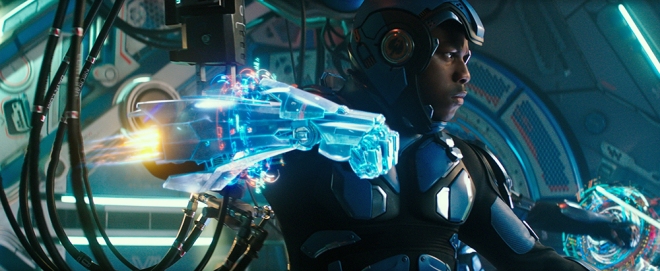

© Marvel Studios 2018

© Marvel Studios 2018

LAND: USA 2018

REGIE: ANTHONY & JOE RUSSO

MIT ROBERT DOWNEY JR., CHRIS HEMSWORTH, ZOE SALDANA, JOSH BROLIN, CHRIS EVANS, BENEDICT CUMBERBATCH, MARK RUFFALO, CHRIS PRATT, SCARLETT JOHANSSON, PETER DINKLAGE U. A.

Was hätte Sauron wohl gemacht, hätte er den Ring, „sie zu knechten, sie alle zu finden“, schlußendlich auch noch an seinen Finger gesteckt? Hätte er sich neue Ziele gesucht? Oder hätte er einfach alle viere gerade sein lassen? Was würde Thanos tun, der Gigant vom Planeten Titan, würde er alle Infinity-Steine sein Eigen nennen? Klar, Thanos hat einen Plan. Wäre der erfüllt, meint er, würde er auf der Veranda vor seinem Haus den Sonnenuntergang genießen. Interessante Frage, die all die Jahrzehntete des Kinos der Guten und der Bösen viel zu selten gestellt wurde. Was macht ein Antagonist, wenn er gewinnt? Marvel hat den Gierschlund mit der ausgeprägten Sammelleidenschaft für Mineralien besonderer Art hinter den stählernen Fronten seiner Kriegsschiffe hervorgeholt und um Antwort gebeten. Thanos – das klingt wie die Superlative des Bösen, eben wie Sauron oder Darth Vader. Der Nachtkönig aus Westeros oder der Beelzebub himself. Doch Thanos ist ein Wesen wie jedes andere. Bärenstark, das schon. Und besessen. Ein Heerführer des Wahnsinns, aber ohne klischeehafter Attitüden. Der orkähnliche Kreaturen um sich schart, gehörnt wie Dämonen, ausgestattet mit schier unbezwingbaren telekinetischen Fähigkeiten oder bis an die Zähne bewaffnet. Wilde Meuten, die über afrikanisches Grasland breschen. Und der Fehdehandschuh als Symbol einer akkurat dämonischen Machtpolitik, die das ernährungshygienische Programm von FDH – Friss die Hälfte – auf die Völker der Galaxie überträgt. Sind alle fünf Steine in den vom Zwergenvolk der Schmiede Nidavellir gegossenen Handschuh eingepasst, hat der Träger dieser Steine die Kontrolle über Macht, Raum, Zeit, Realität, Seele und Gedanken.

Viele der uns wohlbekannten Marvel-Helden stehen angesichts der neuen Bedrohung aus dem All wie die Kuh vor dem Tor. Dabei wollte Thanos schon einmal an die Steinchen ran, mitsamt seinen fliegenden Trilobiten – wir erinnern uns an das Jahr 2012, als Joss Whedon die erste große Gruppendynamik der Avengers vom Zaun gebrochen hat. Seitdem ist viel passiert, und wer sich im Marvel Cinematic Universe gut auskennt, und zum Beispiel die fulminante Episode Thor: Ragnarok oder Black Panther noch frisch im Gedächtnis hat, wird bei Avengers: Infinity War nahtlos anknüpfen können. Und dieser Thanos, der ist zwar kein alter Bekannter, aber eine Visage, die man schon irgendwo gesehen hat. Stimmt – in Guardians of the Galaxy. Das MCU, wie es genannt wird, ist also eine hochkomplexe Spielwiese. Wenn man so will, ist das MCU eine epische Serie, die statt auf der Mattscheibe daheim breit ausgelegt in der vierten Dimension auf großer Leinwand läuft und seinen roten Faden bereits von Anfang an, also seit 2008, als der Erstling Iron Man den Startschuss für eine Erfolgsgeschichte gab, immer wieder weitergesponnen hat. Bis heute, bis zum Auftakt des Grande Finale der ersten Epoche einer galaktisch-phantastischen Oper, die 2019 ihr vorläufiges Ende finden wird. Und dabei ist der Anfang vom Ende eigentlich das Beste, das bekanntlich zum Schluss kommt, und kein Auge trocken sowie keine Wünsche offenlässt.

Avengers: Infinity War ist das Ergebnis einer schweißtreibenden Gratwanderung zwischen dem Anspruch, das Crescendo und den gemeinsamen Nenner aller bisherigen Filme in Gewandung eines märchenhaften Spektakels an mehreren Fronten Ausdruck zu verleihen, und der waltenden Vorsicht, nichts zu überstürzen, nichts zu überhudeln, und nicht der Versuchung zu erliegen, mit machtvollem Getöse den glosenden Keim des sternensystemübergeifenden Dramas zu ersticken. Joss Whedon wäre das bei Avengers: Age of Ultron fast passiert. Die Genese von Vision sowie die Einführung von Scarlett Witch ist für Avangers: Infinity War ein gut zu wissendes Prequel, markiert aber den schwächsten Ankerpunkt der Marvel-Filmreihe, wenngleich dies als Jammern auf hohem Niveau erscheint. Statt Whedon hat also Marvel die Gebrüder Anthony und Joe Russo ins Boot geholt und das Endspiel bereits für sich entschieden. Die Russos hatten damals mit The First Avenger: Civil War wohl einen der besten Filme überhaupt zustande gebracht. Für meinen Teil zählt Civil War zur inoffiziellen dritten Runde der Avengers-Teamfilme, geben sich neben den üblichen Rächern doch auch noch Spider-Man, Ant-Man und Black Panther den Debütantinnenball der agilen Maskenträger. Das Regie-Team hat damit also erstmals und auch längst bewiesen, dass Crowd-Directing zu ihren ganz speziellen Skills zählt. Die nicht jeder beherrscht, schon gar nicht angesichts eines so dicht gedrängten und drängelnden Aufgebots namhafter Stars, die alle zumindest nur mal kurz ihren Teil zum großen Sieg über Thanos beitragen wollen. In der Hoffnung, keinen Abgang zu machen, wenn es das Script verlangen sollte.

Avengers: Infinity War ist Fantasy vom Feinsten. Ein Krieg der Welten mit Schauwerten, die die Fantasien des Publikums ein- und überholt. Mit Momenten theatralischen Dramas, starken Twists voller Emotionen und längst vertrauten Seelen, um die man bangt. Und das alles keine Sekunde zu lang und um kein Quäntchen zu viel. Dauerunker, die das in den Siebzigern mit Superman eingeführte Comic-Subgenre gerne als „Superheldenscheiß“ bezeichnen, werden aber auch aktuell schwer umzustimmen sein. Da sitzt die grundlegende Aversion bereits schon zu tief. Dabei wäre das Kino, gäbe es dieses Füllhorn an bildgewaltigem Entertainment nicht, um Einiges ärmer. Zwar nicht in erzählerisch-innovativer, aber im Hinblick auf eine Art Hochschaubahn-Magie, die entfesselt, was machbar ist, Benchmark steigend.

Die Benchmark – die ist mit Avengers: Infinity War, Teil 1, neu gelegt. Ich kann Teil 2 kaum erwarten, schon alleine, weil es so einfach nicht enden kann. Sagt der Nerd in mir, mit einem lachenden Auge, weil’s so viel Spaß gemacht hat, und einem weinenden, weil’s so gut, aber viel zu schnell aus war.