DER TOD ALS PLAN B

4/10

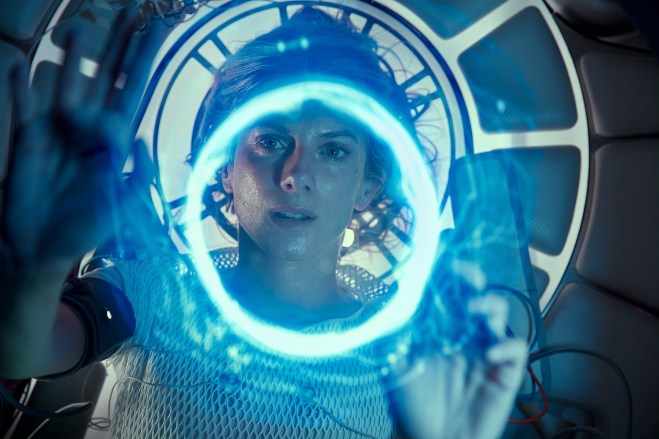

© 2017 Netflix

© 2017 Netflix

LAND / JAHR: USA, GROSSBRITANNIEN 2017

BUCH / REGIE: CHARLIE MCDOWELL

CAST: JASON SEGEL, ROONEY MARA, ROBERT REDFORD, JESSE PLEMONS, RILEY KEOUGH U. A.

LÄNGE: 1 STD 42 MIN

Manchmal wird klar, warum Filme, von denen man noch nie etwas gehört hat, obwohl man als Filmnerd täglich up to date bleibt, auf diversen Streaming-Portalen – in diesem Falle auf Netflix – in der Versenkung verschwinden. Wo sollen sie auch sonst hin? Für den Retail-Markt zu „independent“, fürs Kino zu speziell, doch im Stream kann sich jeder bedienen, wer will. Und bedient sich keiner, macht’s auch nichts. Irgendwann sind diese Filme dann weg vom Radar, tauchen vielleicht im Free TV auf – das war’s dann. Angesichts des vorliegenden Films lässt sich sogar vermuten, dass einer wie Robert Redford gar nicht mehr weiß, in diesem Streifen überhaupt mitgespielt zu haben. Doch das hat er. Und nicht nur Redford: der Cast für The Discovery kann sich wirklich sehen lassen. Neben dem Altstar treffen auch noch Komödiant Jason Segel, der mal was Ernstes spielen wollte, und die wunderbare Rooney Mara aufeinander. Als Support streift auch noch Charakterdarsteller Jesse Plemons durchs Bild.

Dabei liegt diesem kleinen großen Science-Fiction-Drama von Malcolm McDowells Filius Charlie eine faszinierende Idee zugrunde. Was, wenn es der Wissenschaft gelingen könnte, herauszufinden, ob es ein Leben nach dem Tod gibt? In dieser alternativen Zukunft ist genau das passiert. Der Tod ist längst nicht mehr das Ende, und darüber hinaus soll das, was danach kommt, um Einiges besser sein. Klar, dass dann all die Unzufriedenen, Kranken und Depressiven zu drastischen Mitteln greifen, um das Ticket ins Jenseits zu ergattern. Die Selbstmordrate schnellt in die Höhe, händeringend wird die Bevölkerung gebeten, doch einen Sinn in diesem Leben hier zu finden – und nicht im nächsten. Entdecker Thomas Harbor allerdings sieht sich dafür nicht verantwortlich – bis ein Mann während eines Interviews vor seinen Augen Suizid begeht. Harbor zieht sich daraufhin zurück, Jahre später besucht ihn sein Sohn auf seinem Anwesen, das mittlerweile zum Elite-Rehabilitationszentrum für gescheiterte Selbstmörder herhalten muss. Darunter Rooney Mara, diesmal ganz in blond. Jason Segel gefällt das.

Zum Beispiel hätte Mike Cahill aus dieser Sache wohl wieder etwas ganz Feinsinniges fabriziert. McDowell hingegen scheitert dabei, diesen gesellschaftlichen Paradigmenwechsel, diesen Beginn einer neuen Menschheitsgeschichte, in ein Kammerspiel zu packen. Diese Rechnung geht nicht auf. Und das liegt nicht daran, dass er das Warum und Wie zu diesem wissenschaftlichen Durchbruch nicht erklärt. Genau diesen dramaturgischen Schachzug verorte ich auf der Habenseite. Erklären lässt sich das ganze sowieso nicht, daher bleiben die Beweise vage, und die Tatsache allein, dass es so ist, müsste genügen. Viel wichtiger und ebenso viel interessanter bleibt die psychosoziale Resonanz. Genau da hat der Film aber enorme Defizite. Wie es sich anscheinend für einen waschechten Independent-Kandidaten gehört, setzt McDowell auf viel Geschwurbel, viel Gerede. Schicksalsschläge aus des Professors Familie kommen hoch, Jason Segel windet und verliebt sich. Geistert durchs Haus und blickt gemeinsam mit Rooney Mara ins Narrenkästchen. Das fühlt sich recht träge an, und das weiß der Filmemacher selbst anscheinend auch, also wird’s später noch ordentlich mysteriös und dank gewisser halbseidener Versuche, eine Logik in das philosophische Konstrukt einzubinden, obendrein noch so konfus, als würde man bei einem, der im Schlaf redet, den Kontext verstehen wollen.

So viel Potenzial für so ein höchst sensibles, spannendes Thema. Jedoch ein Film, der so schnell verdrängt werden wird wie der Gedanke ans eigene Lebensende, das irgendwann – oder vielleicht auch nie, weil gegenwärtig zu abstrakt – kommen wird.